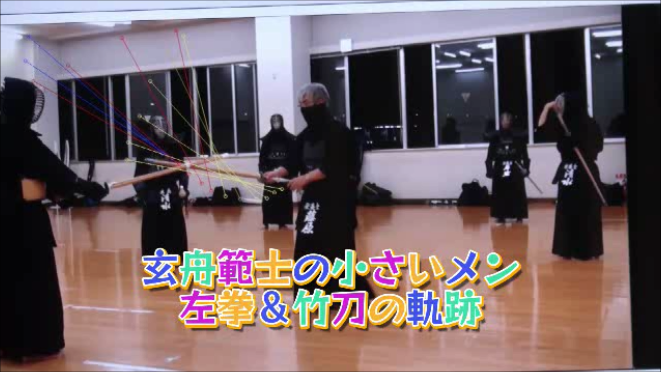

玄舟範士八段の最も基本的な小さいメン打です

左拳、右拳、竹刀の軌跡はどうなっているのでしょうか⁉

よおーく研究してみましょう

冴えのある強い打突ができるようになるはずですッ!

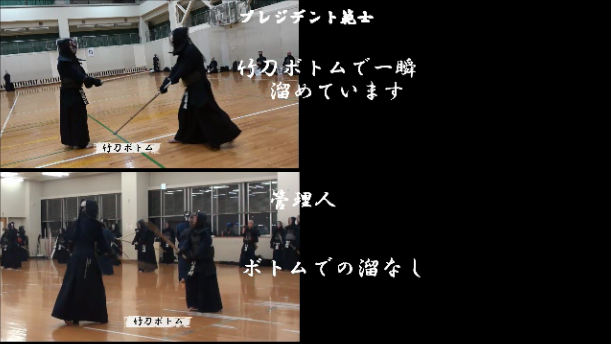

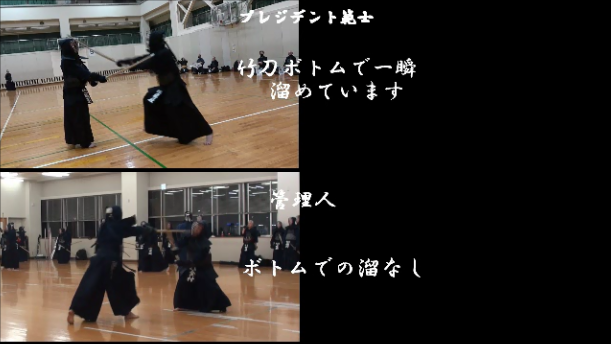

分析内容がはっきり分かるように今回は玄舟範士と、へたくそな剣道の管理人が同じ技をかけた時の違いを例にとって分析してみました

技術的な違いは

①竹刀ボトムで範士が溜を作っているのに対し管理人は溜め無し

単に棒を振り下げただけのような感じですね

②技を仕掛けたときの、足幅が違う

範士は足幅を大きく思い切って仕掛けているのに対し、管理人は足幅も小さいし淡々と仕掛

けている

・・と言う事になりますが、ここで管理人が感じたことは・・

管理人は「仏作って魂入れず」・・となっている

単に形だけをまねしてもダメ、

「技前の攻め、仕掛けるときの気迫、読み・・」など形として見えない物とのコラボがないと成功しないと感じる

今の管理人はこのように感じていますが、さて先生方はどのように分析されますか??

「研究してみよう~」

③結局、管理人はコテを見事に打たれています

この時点で「まいりました~~ッ!」

⑤結果

・玄舟範士はお相手の面を完璧に捉えました

・管理人は完全に外されました

理想のメン打と応用では「どこが違ってどこが同じ」なのでしょうか⁉

玄舟範士がよく「みんな基本で打とうとするんだけど・・・」とポツリと言われる事があります

これは、「基本打で一本を決められるのが一番いいが、なかなかそうはいかない、必ず技前に一仕事しないと一本にすることは難しい」・・と言われていると私は理解しています

この動画で「基本のメンと応用のメンではどこがどのように違うのか、どこがどのように同じなのか・・」を研究してみましょう!

私の分析では、

・基本と応用の違うところ

①打突前に必ず一仕事している

②竹刀の振り上げ角度が応用では少し浅い感じがする

③打突時点の手元が若干高い

・基本と同じ所

①打突瞬間の体勢と打突以降

まだまだいっぱいあると思います・・・

ご自分なりに分析してみませんか!

このような分析&工夫を積む事で、あなたも必ず効果的な有効打突が打てる

この稽古は、申し合わせの基本稽古ですから、元太刀が打とうとして一歩入ったところを掛り手が出頭メンを打つ設定で行われました

(実戦ではお相手を誘い出して討ち取る・・)

従って、今回に限って距離はあまり考えずその次のポイントからの研究になります

管理人が特に注目したのは、範士のご指導で「乗る・・、乗りかかる・・」と言う言葉がでてきます

「乗る・・」とはどう言う事なのか⁉

何に乗るのか⁉

極論で言えば、乗った状態で打たないとこの技は決まらないと言うことですよね・・

ご承知のように、いろんな剣道家がいろんな言い方をされています

例えば、

・相手の調子に合わせる

・先に打つ

・相手の竹刀の上に自分の竹刀がある状態

・気後れしないで打つ

・相手を制しながら有利に技を出せる状態

もっとあると思います・・

管理人は、

「気持ちが乗る、物理的に乗る・・」の両方がコラボした状態ではないかと考えています

しか~し「物理的に乗る・・」はある程度イメージできますが、「気持ちが乗る・・」とはどんな心持ちなのか・・⁉

玄舟範士はこの「乗る・・」をどのように伝えようとされているのか・・

この映像で改めて研究してみませんかッ!

「考えよう・・」

「考えよう・・・」

「考えよう・・・・」

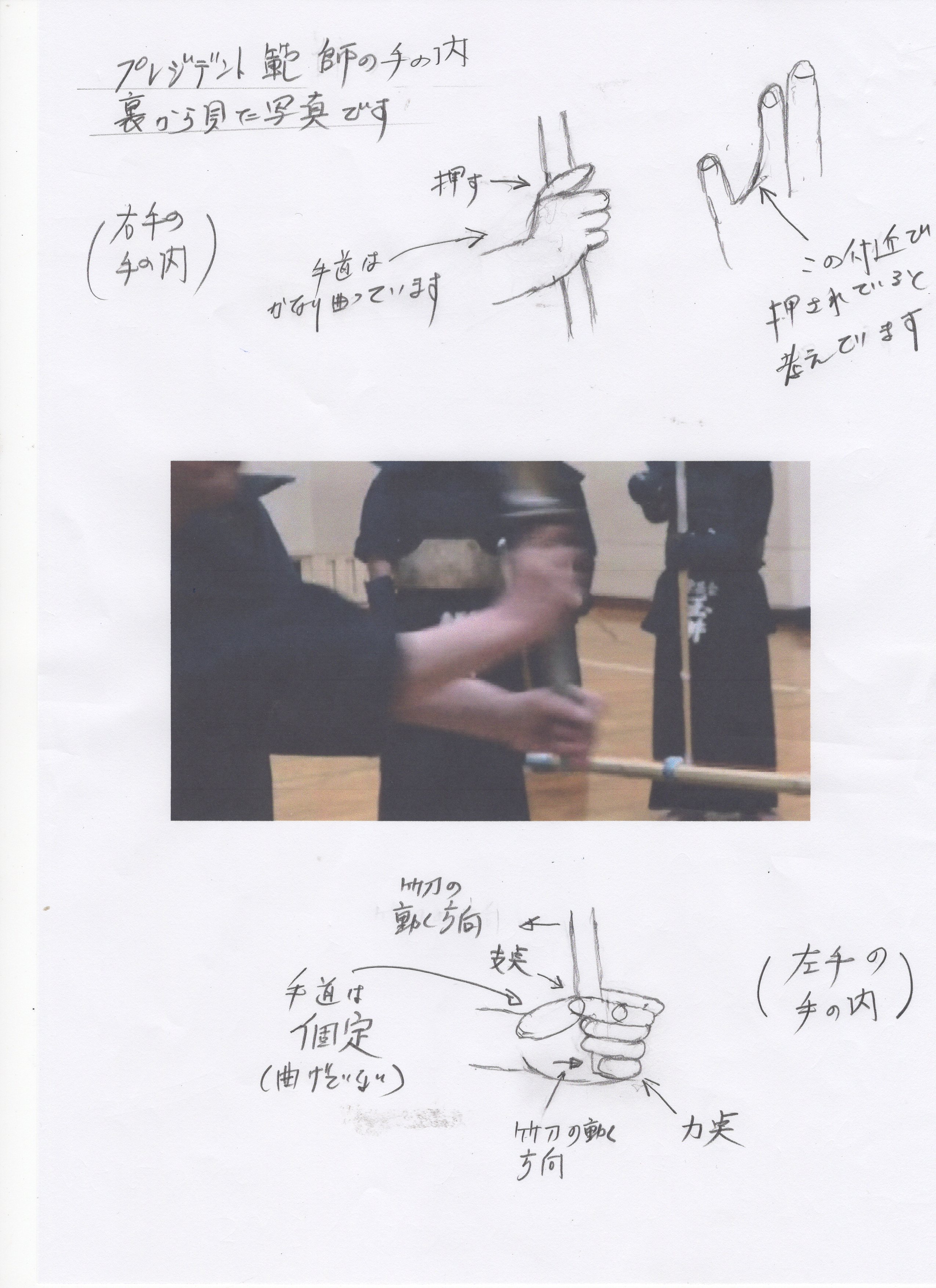

1.玄舟範士の手の内は・・⁉

下図のようになっていました

左拳は「テコの応用」により力を最も効果的に活用されている

竹刀トップでの(切り替えフェーズ)左手の手の内は・・

①手首は固定

②小指が”力点”

③親指と人差し指の付根付近が”支点” となっている

左拳手首を固定する事で、支点が動かないので素早い切り替えが可能となり、力をもろに

剣先へ伝へる事が出来る

手首を後方にそらすと、支点が後ろに移動するため結局、テコの応用が利かなくなり

力を使った割には剣先が走らないと言う事になる

一方右手は、手首をかなり後方へ反らせ人差し指付根付近に竹刀を乗せて押し出しているよ

ように見える

従って、スナップの力を最大限に活用しさらに右腕の押す力を利用して、竹刀をお相手に

向けて「放り投げる」体勢を作っている

「スナップ+右腕の押す力(放る)」のターボエンジンとなっている

2.大きい面

[分析ポイント]

・柄頭の軌跡

・剣先の軌跡、加速分布

・手の内のいあそび

・1拍子の打ち

まずはこの動画からご覧下さい

[分析]

①柄頭は小さい面と違ってトップまでは、「ほぼ直線的」に上がっている

振りおろしは「トップから一気に左拳を引き下げて」剣先にスピードを乗せています

②剣先はトップでも止まることなく円弧を描いて”1拍子”で方向を変えています

この動きは「差拳(柄頭)」を回転軸として振り上げ振りおろしをおこなっており、

トップから方向を変える時にも「剣先が止まっていない」

剣先は来た道を通って反転するのではなくトップ付近では「腕・竹刀が

一つのムチのようになって剣先は小さな円弧を描いて方向転換している」

→竹刀トップの静止画でも、トップで竹刀が若干しなっている事が分かります

これこそが「1拍子」の振りではないかと考えます

③打突時間は0.70秒、小さい面の約2倍

④小さい面同様に、手の内の あ・そ・びも存分に使われていいます

特に引き下げる時は映像でも見て取れます

1.小さい面

分析ポイント

・柄頭の軌跡

・剣先の軌跡、加速分布

・打突後の伸び

・竹刀の振り上げ角度

・手の内のいあそび

まずはこの動画からご覧下さい

*動画

[分析]

①柄頭(左拳)の動きは、中段に構えた位置から竹刀の振り上げに伴って

「若干下がりながら推移」していることが分かります

②剣先は「振り上トップまで”0.20秒”、振りおろしで”0.13秒” 振り上げから打突まで

"0.33秒"」でした(誤差±0.03秒)

このデータから振り下ろし局面で大きく加速されている事がわかります

(写真の竹刀の軌跡で、間隔が大きいほど加速度が大きかった事を表しています

なお、実戦では更に加速されますので”0.3秒”前後で打突されているのだと推測します)

③竹刀トップでの振り上げ角度は”76度”でした

(但し、これは範士が基本打ちをされた時の映像で実戦とは少し違うことも理解して

おく必要がありますね

ちなみに、実戦での振り上げ角度は”55度前後”を多く使われます)

④この動きは「竹刀の柄中央付近(左拳と右拳の真中あたり)を回転軸としており、

柄中央付近を”支点”、柄頭(左拳)付近を”力点”、剣先を”作用点”として」

効果的に力を使う事により早い打突を生み出しているのだと思います

⑤打突後、竹刀が更に前に伸びております

この動きが「類い希なる伸びのある面打ち」を印象付けているのだと考えます

⑥映像から「手の内の あ・そ・び」を使うことで剣先を更に加速している事がわかります

[静止画]

中段

竹刀トップ

打突

打突後の伸び

玄舟範士の「出頭メン 10連発」を特集します・・!

範士が、

・どのような仕掛けをしているのか

・どのタイミングで竹刀をあげ始めているのか

・範士の竹刀がど真ん中を割っているのに対し、掛り手の竹刀は右か左に逸れている

「なぜ・・?」

・範士の竹刀トップの角度は、掛り手と比べてどうなっているのか

・足捌きをどう使われているのか

・・など、研究してみましょうッ

なお、技の中には「巻き押えメン」or「振り下げてメン」に分類されてもいいような技も入っているかと思いますが、管理人から見ると「出頭メン」の印象が強かったので、あえて「出頭メン」の仲間に入れております

ご理解願いますッ

「必ずあなたも身につける事ができるはずですッ!」